親の介護へのリアルな不安

親が70代、80代を迎える頃、40代・50代の子世代にとって「介護」は他人事ではなくなります。人生100年時代、健康寿命は延びても、介護が必要になる時期は確実に訪れます。

内閣府の調査では、親の介護に不安を感じる人が約7割。しかも介護は「突然始まる」ケースが多く、心の準備も金銭的な備えも間に合わなかったと答える人が少なくありません。

この記事では、総合情報サイト「オールアバウト」の2018年12月に実施された調査をもとに、親の介護が始まる年齢や期間、そして“今からできる備え”をわかりやすく紹介します。

※介護経験者663人と介護未経験者のアラフォー世代443人に調査。

アンケート結果によると、介護経験者の7割もの方が「親の介護の準備はアラフォーからスタートしておくべき」と回答しており、実際にはアラフォー世代の女性のほとんどが介護の準備をしていないことがわかりました。

親の介護はいつ始まる?

回答対象は、自分の親もしくは義理の両親の介護経験のある30~60歳の男女となっています。

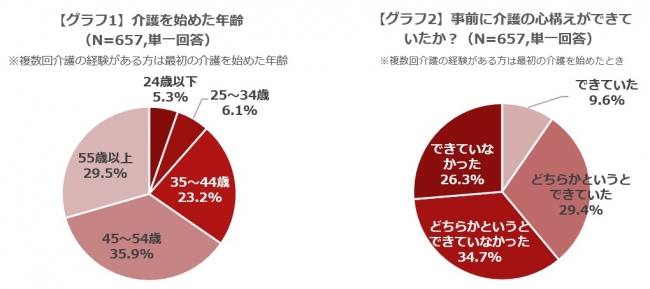

介護を始めたときの自分の年齢については、45~54歳のアラフィフ世代が最も多く35.9%で、次いで44歳以下の34.6%という結果が明らかになりました。

6割近くが35~54歳の間で介護のターニングポイントを迎えていることが分かります。

また、グラフ2からは約6割が「介護に対する心構えができていなかった」と回答しており、回答者たちにとって親の介護は突然のものだったことが推察されます。

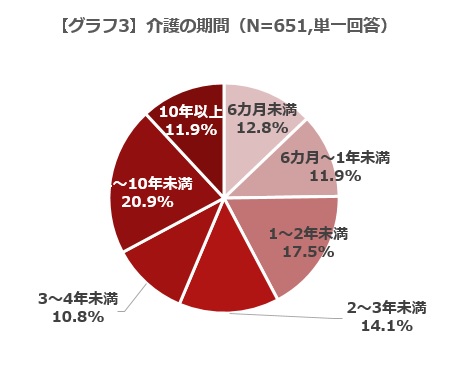

介護の期間についてのアンケートをとったところ、「4~10年未満」の回答が最も多い20.9%で、「10年以上」という想定以上に長期に至った経験者も11.9%いらっしゃいました。

1年以上の介護を経験したのは全体の75.2%で、親の介護は突然はじまり、しかも長期にわたるものであるという実態が明らかになりました。

アラフォー世代は“ダブルケア”のリスクも

子育てや仕事が忙しい40代~50代は、まさに「介護予備軍」。親の介護が始まる一方で、まだ子どもの教育費もかかる“ダブルケア世代”でもあります。

仕事・家事・育児に加えて介護が始まると、心身の負担が一気に増え、介護離職やうつ症状につながることも少なくありません。

「まだ先のこと」と思わず、親が元気なうちから住まいや介護体制を話し合っておくことが、後悔しない介護への第一歩です。

今からできる5つの備え

親の介護は突然訪れますが、事前に準備できることもたくさんあります。

- 介護サービスや制度を知っておく(介護保険、要介護認定の流れなど)

- 親の健康状態・かかりつけ医を把握しておく

- 離れて暮らす場合は緊急連絡・見守り体制を確認する

- 金銭面を整理しておく(介護費用・年金・貯蓄の確認)

- 住まいをどうするか話し合う(バリアフリー・引っ越し・サ高住など)

介護は“話し合い”から始めよう

「うちの親はまだ元気」と思っていても、介護は突然始まります。いざという時に慌てないためには、親が元気なうちに話し合うことが何より大切です。

どこで暮らすか、誰が中心になるか、費用をどう分担するか——。小さな対話が、大きな安心につながります。

(グッドライフシニア編集部)

■介護保険制度とは?|その仕組みを分かりやすく解説

■要介護・要支援とは?|申請方法から認定後までの流れ

■親の突然の入院であわてないために|相談先・退院後の暮らしの選択肢

■親の介護が必要になった時にするべき5つのこと

■増加する「老老介護」「認認介護」の問題点と対策|一人で悩まず周囲に相談を

■介護認定調査を受けるに当たり知っておくべきこと ~親の自尊心も大切に~