新着記事

-

2025年6月30日

《個別内覧会・シニア賃貸・墨田区》エルフラット両国(東京都)

内覧会は、物件の外観や内装・設備だけでなく、その周辺環境をご自分の目で確認する機会です。 弊社アドバ…続きを読む

-

2025年6月30日

《個別内覧会・シニア賃貸・府中市》ヘーベルVillage府中(東京都)

内覧会は、物件の外観や内装・設備だけでなく、その周辺環境をご自分の目で確認する機会です。 弊社アドバ…続きを読む

-

2025年6月30日

【新築・シニア賃貸・藤沢市】2025年7月オープン「ヘーベルVillage藤沢1丁目|藤沢陣屋小路レジデンス」(神奈川県)

ヘーベルVillage藤沢1丁目|藤沢陣屋小路レジデンス おすすめポイント! ✔202…続きを読む

健康・病気予防

-

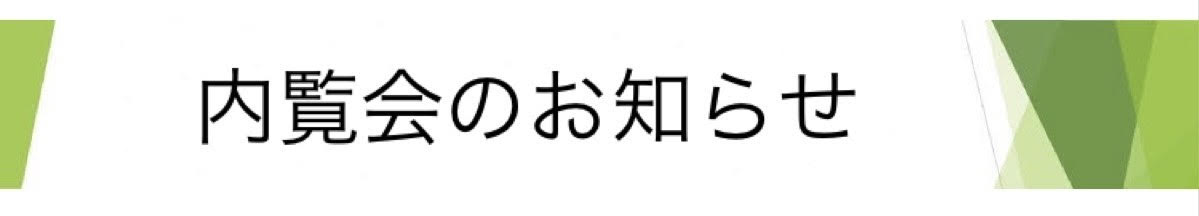

熱中症とは?シニアに多い初期症状と事例から学ぶ予防・対処法

暑さが本格化する季節、「まさか自分が」と思っているうちに熱中症になるケースが増えています。特にシニア…続きを読む

-

シニアの健康習慣「水のちょこちょこ飲み」|脱水・熱中症予防に効果的!

暑さが厳しくなる季節、シニア世代の健康管理に欠かせないのが「水分補給」。加齢によりのどの渇きを感じに…続きを読む

年金・マネー

-

【2025年最新版】在職老齢年金とは?年金が減らない働き方と計算例を解説

近年、定年後も仕事を続けるシニア世代が増えています。将来は年金と給与の両方を組み合わせて生活したいと…続きを読む

-

【海外在住者向け】海外在住でもマイナンバーカードを取得できる!メリットと手続き法

2024年5月、海外在住者向けのマイナンバーカード制度がスタートしました。これにより、海外に住む日本…続きを読む

-

年金に税金はかかるの?所得税がかかる場合とかからない場合のポイント

「年金は若い頃真面目に働いて年金保険料を納付してきたご褒美」と考える人が多いのですが、年金にも税金、…続きを読む

管理栄養士レシピ

-

【管理栄養士のレシピ】食物繊維たっぷりで腸活に!「切り干し大根の3色ナムル」

食物繊維たっぷりで腸活にぴったりの「切り干し大根の3色ナムル」のレシピを紹介します。 切り干し大根は…続きを読む

-

【管理栄養士のレシピ】むくみ対策に冷凍里芋を使って!「里芋のチーズコンソメ焼き」

むくみの解消・予防にぴったりの「里芋のチーズコンソメ焼き」のレシピを紹介します。 里芋はむくみ解消に…続きを読む

-

鉄分たっぷり!「貧血予防レシピ」4選|管理栄養士の考案メニューまとめ

貧血予防におすすめのレシピ4品 貧血の原因は複数ありますが、鉄分の不足による「鉄欠乏性貧血」は食事で…続きを読む

趣味・生きがい

-

定年後の働き方を見つけよう!60代・70代に人気の職種&仕事探しのヒント

まだまだ働きたい」「年金だけでは不安」と感じる60代・70代の方は、決して少なくありません。実際、6…続きを読む

-

定年後も活躍!60歳以上のシニアが働くメリットと仕事選びのヒント

「年金だけでは不安」「毎日が退屈になりそう」「健康を保てるか心配」——定年後、このような不安を感じる…続きを読む

住まいの知識

-

高齢者施設とシニア賃貸の違いを比較|見学・契約・必要書類のポイントとは?

高齢者向け住宅の種類は多く、「どんな施設を選んだらいいかわからない」「高齢者の賃貸と老人ホームの違い…続きを読む

-

「同居 vs 近居」どちらが正解?メリット・デメリット&選び方のポイント

親と同じ家で暮らす「同居」、徒歩や車で行き来できる距離に別々に住む「近居」。 どちらも家族がそばで支…続きを読む

-

障害をもつ子と親の安心賃貸「ウィステリアハウス」|社会福祉士が大家さん!

親子でサポートを受けながら住める賃貸「ウィステリアハウス」 今回取材に伺ったのは、障害を持つお子さん…続きを読む

生活全般

-

実家じまい、いつ・どう進める?スムーズな手順・費用・注意点を解説

親が住んでいた実家をどうするか――これは多くの人が直面する課題です。 実家を空き家のままにしておくと…続きを読む

-

親と同居するメリット・デメリットランキング|社会人500人の本音とは?

親と同居すれば、生活費を折半にできる、家事を分担できるなど、たくさんのメリットがあります。 一方、自…続きを読む

介護

-

日本と海外の介護事情|各国の福祉サービスを比較してみる

高齢化が進む現代社会。日本だけでなく、世界中で「介護のあり方」が改めて問われています。 「日本の介護…続きを読む

-

介護離職を防ぐための支援制度|ワーキングケアラー必見の最新対策

経済産業省の試算では2030年には約318万人に達すると予測される「ワーキングケアラー(仕事と介護を…続きを読む

介護保険

-

介護保険料を滞納するとどうなる?罰則と支払えない時の対処法【2024年最新情報】

介護保険は40歳以上の人が支払う介護保険料によって、みんなが安心して介護を受けられる仕組みになってい…続きを読む

-

介護保険で利用できるサービスとは?その種類と内容|まとめ

介護保険で利用できるサービスは、その種類もさまざま。 また、介護度によって受けられるサービスの種類や…続きを読む

認知症

-

認知症予防の食事はなぜ大切?おすすめ食材と避けたい食材

物忘れや判断力の低下などの症状を起こす認知症。シニア世代にとっては身近な病気であるため、予防法が気に…続きを読む

-

認知症になると親名義の不動産は売却できなくなる!?介護リスクに備える対策とは?

判断能力を失った親名義の自宅を子が売却することはできません(事前に法的に有効な対策をしてある場合は別…続きを読む

-

ペットは認知症の予防効果も!安全に飼育するためのポイントやペット共賃貸について

現在、日本では3世帯につき1世帯がペットを飼っていると言われています。 インターネットの普及により、…続きを読む

おすすめシニア物件

-

【新築・シニア賃貸・藤沢市】2025年7月オープン「ヘーベルVillage藤沢1丁目|藤沢陣屋小路レジデンス」(神奈川県)

ヘーベルVillage藤沢1丁目|藤沢陣屋小路レジデンス おすすめポイント! ✔202…続きを読む

-

【新築・シニア賃貸・立川市】「ヘーベルVillage立川昭和記念公園|グラン・シャリオ2 昭和記念公園」ペット共生型賃貸

ヘーベルVillage立川昭和記念公園|グラン・シャリオ2 昭和記念公園 おすすめポイント! &#x…続きを読む

-

【シニア賃貸・板橋区】見守り付でシニアに優しい「レーベンハイム板橋フィーリア 303号室」(東京都)

レーベンハイム板橋フィーリア おすすめポイント! ✔ 2駅利用可・駅近で…続きを読む

内覧会

-

【サ高住・野田市】24時間見守り付き!自然に癒される「ウールズ運河」(千葉県)

ウールズ運河 おすすめポイント! ✔ 東武野田線「運河」駅から徒歩8分 ✔…続きを読む

-

《個別内覧会・シニア賃貸・江戸川区》旭化成「ヘーベルVillage新小岩」(東京都)

内覧会は、物件の外観や内装・設備だけでなく、その周辺環境をご自分の目で確認する機会です。 弊社アドバ…続きを読む

-

《個別内覧会・サ高住・相模原市》積水ハウス「グランドマスト町田」(神奈川県)

内覧会は、物件の外観や内装・設備だけでなく、その周辺環境をご自分の目で確認する機会です。 弊社アドバ…続きを読む

シニア向け賃貸 取材レポート

-

障害をもつ子と親の安心賃貸「ウィステリアハウス」|社会福祉士が大家さん!

親子でサポートを受けながら住める賃貸「ウィステリアハウス」 今回取材に伺ったのは、障害を持つお子さん…続きを読む

-

【高級シニア賃貸】「LUMISIA浦安舞浜」でホテルライクな暮らしを実現!大浴場・レストラン併設

ホテルライクなLUMISIA浦安舞浜で充実のシニアライフを! 本日ご紹介させていただくのは、2020…続きを読む

-

【サ高住】グランドマスト大塚駅前|取材レポート

巣鴨も徒歩圏!路面電車も走るアクセス便利な街「大塚」 今回取材班が訪れたのは、2019年7月にオープ…続きを読む

シニアに役立つ情報

民間施設(民間事業者や医療法人などが運営)

施設選びのポイント

住まいを比較して考える

介護の人気記事

健康の人気記事

老後の暮らし方

- ≫二地域居住・マルハビ・永久帰国・海外移住|多様化するシニアの暮らし方

- ≫田舎暮らしをする前に!抑えておきたいポイントや注意点

- ≫海外ロングステイ、その魅力とは?

- ≫日本に永久帰国や移住を望む人が増えている理由