辰巳出版から5月17日に発売された書籍『退屈ボケの処方箋 脳はスマホで若返る』のご紹介です。 スマホを活用して脳のトレーニングを行いましょう。 本書では脳の仕組み物忘れ、認知症のちがいをわかりやす…続きを読む

【書籍】シニアの認知症予防には「スマホ」が効く!?『脳はスマホで若返る』

辰巳出版から5月17日に発売された書籍『退屈ボケの処方箋 脳はスマホで若返る』のご紹介です。 スマホを活用して脳のトレーニングを行いましょう。 本書では脳の仕組み物忘れ、認知症のちがいをわかりやす…続きを読む

判断能力を失った親名義の自宅を子が売却することはできません(事前に法的に有効な対策をしてある場合は別として)。そのため、施設入居をする際は、子どもが費用を負担しなければならなくなります。 家族信託…続きを読む

厚生労働省によると、2025年には65歳以上の約5人に1人(約700万人)が認知症になると予測されています。 ひとことに「認知症」といっても、その原因や症状、予防法はさまざまです。 正常と認知症の…続きを読む

認知症の人は、「それは違う!」と思うような嘘をつくことがあります。意固地になるので、「違う!」「違わない!」と周囲の人とケンカになることも。 なぜそんな嘘をつくのでしょうか。実は本人は嘘をつきなが…続きを読む

リハビリテーションとは、何らかの障害を受けた人に対して、身体的・精神的に回復させることや、回復しなくても今ある機能を維持・悪化防止することを言います。 本人のQOL(生活の質)を高めることを最終的…続きを読む

医療の発展により、食事や運動などの生活習慣や性格などが認知症の発症に大きな影響を及ぼすことが分かってきました。 今回は「認知症になりやすい性格ってあるの?」といった疑問をテーマに認知症と性格の関連…続きを読む

65歳以上のシニア世代が年々増加ている日本では、高齢者介護のあり方が大きな課題となっています。 介護になる原因の第1位が認知症、第2位が脳血管疾患(脳卒中)、第3位高齢による衰弱となっています。 …続きを読む

高齢者ドライバーの事故が年々増加傾向にあります。 このページでは、高齢者が事故を起こす主な原因について、また、免許更新時の高齢者講習や認知機能検査、自主返納を考えるタイミングや、自主返納のメリット…続きを読む

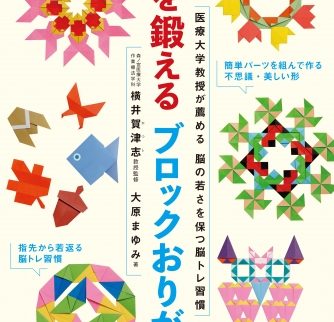

手先を使って脳に刺激を与えることは、脳を鍛え老化防止にも繋がります。本書は、認知症予防に効果的であるといわれる「デュアルタスク(二重課題)トレーニング」を、折り紙で達成することを目的としています。…続きを読む

認知症の方とのコミュニケーション法の一種である「ユマニチュード」。 認知症介護の現場において近年注目され、実施されていているのが「ユマニチュード」というコミュニケーション方法です。ユマニチュードに…続きを読む