顔や手、脚などに起こりやすい「むくみ」。一過性の心配の無いむくみもありますが、なかには重大な疾患が原因となって起こる場合もあります。

今回は高齢者に多いむくみについて、その原因と予防、解消法についてご紹介します。

1.むくみ(浮腫)とは?

手足や顔が腫れぼったくなる「むくみ」。立ち仕事のあとや、お酒を飲んだあとなどに経験したことがある方は多いのではないでしょうか。

一過性のものならあまり心配ありませんが、中には心不全や腎不全などの病気が隠れている場合や、高齢者に多い「慢性下肢浮腫(まんせいかしふしゅ)」の可能性もあり注意が必要です。

まず高齢者のむくみから考えられる原因や、その対策について確認していきましょう。

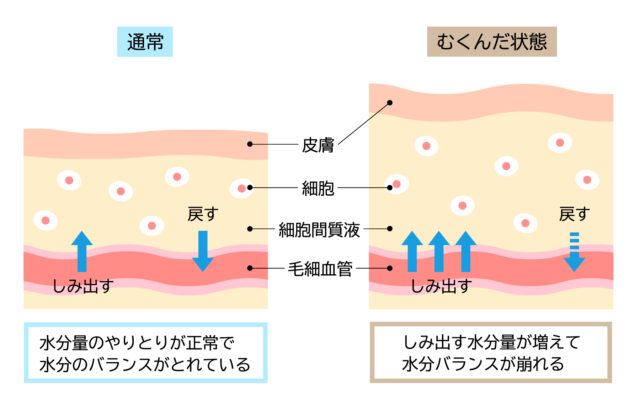

一般的に「むくみ」と呼ばれる症状を、医学用語では「浮腫(ふしゅ)」と言います。浮腫とは、皮膚の下に余分な水分(組織間液)が溜まってしまった状態のことを指します。

水分は重力に引っ張られて下へ落ちていくため、通常は下肢(特に膝から下~足先)に多く見られますが、寝たきりの方は背中側が重力の影響を受けるため、背中や仙骨部に症状が表れやすくなります。

むくみの原因はさまざま

むくみの原因には大きく分けて、病気によるものとそうでないものがあります。

また、むくみの原因となる病気にはさまざまなものがあり、症状の範囲によっても考えられる病気が異なります。

身体の両側で見られるのか、片側や一部のみで見られるのか、しっかりと症状の記録を取り医師に伝えられるようにしておきましょう。

2.病気が原因となるむくみ

病気によるむくみの場合は、なかなかむくみが治らず、動悸や息切れ、食欲不振、尿の量が減る、体重の増減が激しいなどの症状を伴うこともあります。

むくみを伴いやすい病気の一例

これらの疾患があり、一晩寝ても治らず、むくみが続くようであれば、かかりつけ医に相談した方がよいでしょう。

3.病気以外の原因によるむくみ

病気以外の原因でむくみが発生している場合、高齢者に多いのが「慢性下肢浮腫」です。

慢性下肢浮腫とは?

これは足のむくみのことですが、長時間同じ姿勢を続けることで、足首から心臓へと血液を送り出すふくらはぎの筋肉が動かされず、下肢の血流が滞って血液中の余分な水分が血管外に漏れ出し、むくみが発生するものです。

高齢者は椅子や車椅子に座って過ごす時間が多くなりがちです。

また、筋力の低下や膝・足首の関節を悪くしている場合には小刻み歩行やすり足歩行になりやすく、ふくらはぎの筋肉が十分に動かされずにむくみを起こしやすくなります。

「病気ではないから大丈夫」と慢性下肢浮腫を甘く見てはいけません。重症化すると足が重い、痛いといった症状を伴い、自力で歩くことが困難になっていきます。

また、皮膚潰瘍(皮膚がえぐれて水が出てくる状態)を起こす可能性もありますのでご注意ください。

慢性下肢浮腫の予防法

慢性下肢浮腫の予防法は主に2つあります。

1.日中にむくみ予防の着圧ソックスを履くことです。足のむくみは日中の起きている時間帯に悪化しやすいため、ドラッグストアなどで入手できる市販の着圧ソックスを活用しましょう。自力での着用が困難な場合には、ご家族や周囲の方々がサポートしてあげて下さい。

2.椅子に座るときにお尻と足の高さをそろえることです。座った際のお尻と同じ高さの椅子をいくつか用意して足元に並べるなど、日常的に足を上げる工夫をしておきましょう。座るたびに足を上げる動作が辛い、腰が痛くなってしまうといった場合には、リクライニングチェアなど姿勢を調整できるものを用意することで、負担を軽減できます。

生活習慣の乱れによるむくみ

生活習慣の乱れも、むくみの原因となっていることがあります。下記項目に当てはまるものがあれば、積極的に改善していきましょう。

・塩分の過剰摂取

・アルコールの過剰摂取

・過労やストレス

薬剤が原因の場合もある

高血圧の薬(カルシウム拮抗剤)など、薬剤の副作用によりむくみが生じることもあります。服薬中に疑わしい症状が見られた場合には医師に伝え、治療方針を相談するようにして下さい。

4.安易に自己判断せず、必ず医師に相談を

ここまで、高齢者のむくみから考えられる原因と対策をご紹介してきましたが、高齢者はさまざまな健康問題に対するリスクが高まっているため、むくみは重大な病気や合併症のサインであることがあります。

「恐らくこれが原因だろう」と自己判断し、誰にも相談しないのは禁物です。

むくみが一過性でなく、数日間続くような場合には早めに受診をして、医師の判断を仰ぐようにしましょう。

筆者:熊戸まこ(くまど・まこ)

筆者:熊戸まこ(くまど・まこ)学習院大学法学部政治学科卒業。IT企業に3年間勤め、退職後はライターとして高齢者の介護や福祉、健康分野の記事を執筆しています。福祉分野の専門性を高めるため、現在は社会福祉士の国家試験を取得しています。

関連記事

■中高年の女性が気をつけたい骨粗しょう症|原因と予防法について詳しく解説

■骨粗しょう症を予防するには?食事や運動のポイントを管理栄養士が解説

■LDL(悪玉)コレステロールは何が「悪」?体への影響を知って動脈硬化を予防しよう

■閉塞性動脈硬化症で困る症状は足だけではない?生命予後に血管が関係する

■放っておくと危ない!高齢者の高血圧(症状や対策)

■高齢者が発症しやすい「胃食道逆流症」の原因と対策

【レストラン完備!サービス充実のシニア向け賃貸】

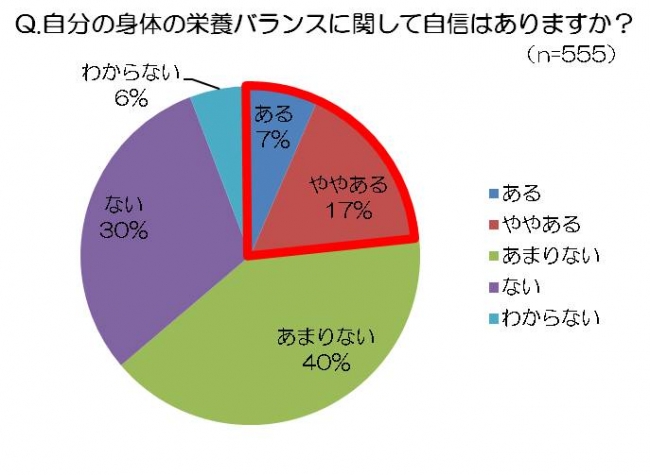

【レストラン完備!サービス充実のシニア向け賃貸】コンシェルジュ常駐、安否確認や生活相談の他、お好きな時に利用できるレストランでは管理栄養士による栄養のバランスがとれたお食事が楽しめます。

■積水ハウス「グランドマストシリーズ」その魅力とは?